Легионер

Легионер (лат. legio, род. падеж legionis — военный сбор, от lego и legere — собирать) — разновидность античной тяжёлой пехоты, основа армии древнеримского государства. Основная боевая единица легиона. Легионеров набирали исключительно из граждан римского государства. Легионеры были своего рода "универсальными солдатами": имели оружие не только для ведения ближнего боя — гладиус, пугио и скутум, но и для дальнего — пилумы. Некоторые историки называют легионеров "тяжёлыми застрельщиками", лишний раз подчеркивая важность метательного оружия в экипировке легионера.

Карьера легионера

Продвижение по службе во многом определялось родословной военного. Многие обеспеченные нобили не начинали службу с низов, а сразу занимали командирские должности. Юноши из сословия всадников обычно сразу становились военными трибунами-ангустиклавиями в легионе (офицерами при легате, зачастую руководившими когортами под надзором старших центурионов) либо префектами вспомогательных частей. Юноши из сенаторского сословия же сразу поступали на должность трибуна-латиклавия — заместителя легата, проходившего обучение военному командованию под его надзором.

Обычных граждан империи, поступивших на военную службу без взяток и рекомендательных писем от могущественных покровителей, ожидали достаточно скромные служебные перспективы.

Ключом, открывавшим дорогу к почестям, являлись доблесть и отвага на поле боя. Иосиф Флавий рассказывал, как в ходе штурма Иерусалима римские воины состязались друг с другом в храбрости, «и каждый надеялся, что этот день станет началом его повышения, если он будет храбро сражаться». Военачальник, в свою очередь, сулил повышения и почести тем, кому удастся первыми взойти на стену города.

Как правило, наиболее толковых и сильных легионеров сперва назначали на специальные должности. Наиболее достижимым был статус декана, однако он давал мало преимуществ перед обычными легионерами. Более привилегированными должностями были тессерарий (младший офицер, ответственный за караульную службу, делопроизводство и пароли) или бенефициарий (военный чиновник в канцелярии провинциального наместника). Проявив выдающиеся способности, легионер мог привлечь внимание центуриона и стать его заместителем - оптионом, что увеличивало жалование и делало служащего частью младшего командного состава. Оптион мог дослужиться до центуриона и остаться на повышенном жаловании в римской армии уже после завершения основного срока службы. Это звание было предельно достижимым для большинства жителей империи. Также следует отметить, что разновидностей центурионов, отличавшихся по военной иерархии, было огромное количество. Наивысший ранг центуриона назывался primipilus - "первый воин легиона". Это было последнее по старшинству звание, носитель которого лично участвовал в боевых действиях. В редких случаях была возможность получить пост начальника лагеря - Praefectus Castrorum. Есть редкие случаи, когда префекты в дальнейшем становились наместниками в небольших провинциях. В большинстве случаев звания легатов и других высших офицеров носили представители богатых сенаторских семей.

Также существовала возможность быть переведённым в алу — римскую кавалерию, получив сперва должность разведчика (explorator), а затем декуриона (decurio). После службы в але можно было перевестись обратно в пехоту уже на более высокую должность. Кроме того, была перспектива продвижения по карьерной лестнице в знамённой группе, куда брали наиболее опытных ветеранов с повышенным окладом. Так, например вексилларии, имагониферы, сигниферы и прочие разновидности знаменосцев могли со временем дослужиться до аквилифера — одной из наиболее важных и ответственных должностей в легионе. Легионеры, владевшие грамотой или ремеслом, получали статус освобождённых от тяжёлых работ (immunes) и в перспективе могли получить звания ординария (ordinarius) — старшего специалиста с жалованием центуриона.

Экипировка легионеров

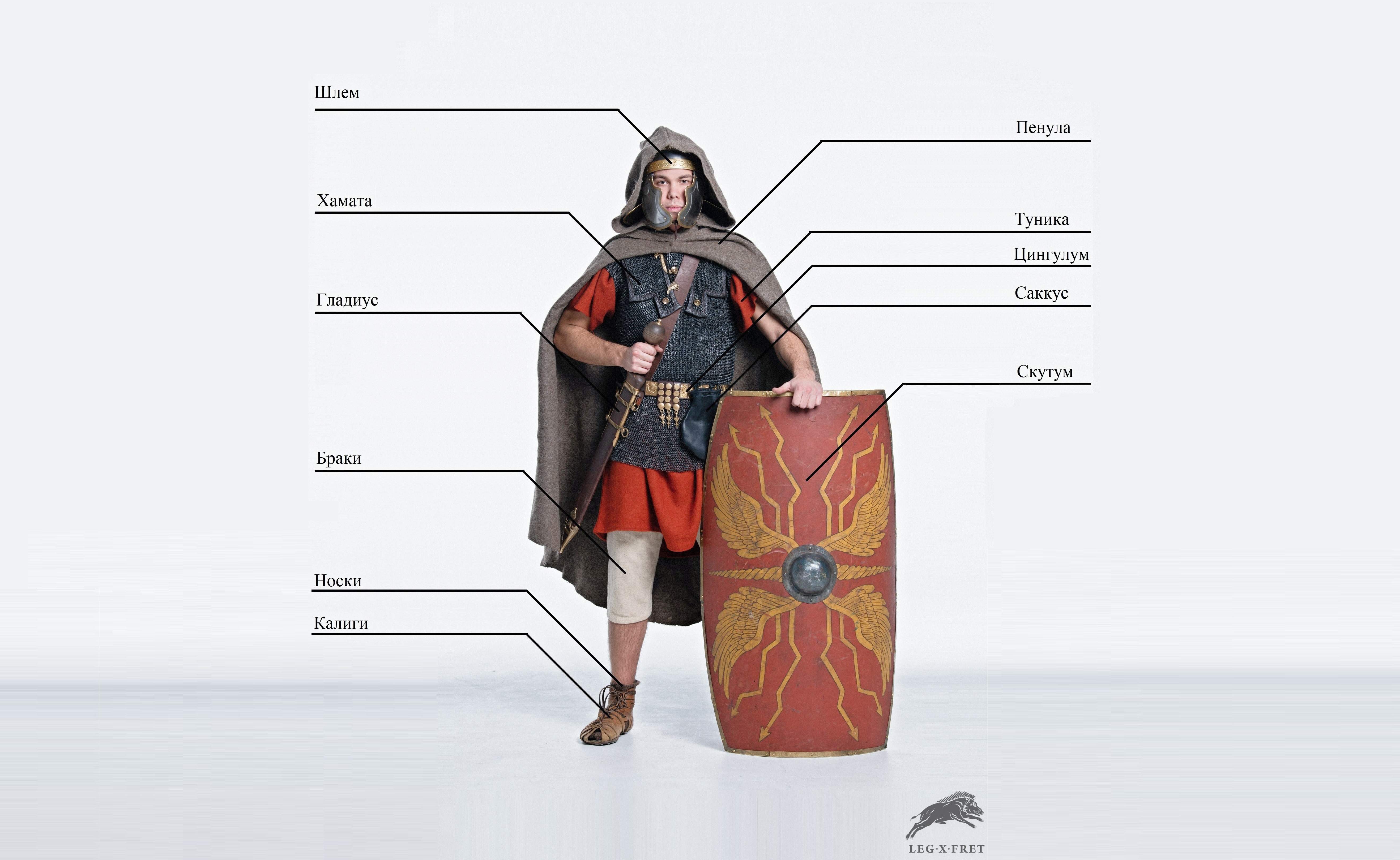

Экипировка легионера на период второй половины 1 - начала 2 века н.э. могла состоять из следующих элементов:

Тканевые/кожаные изделия:

Металлические защитные предметы экипировки:

Оружие:

Дополнительные элементы:

Не все вышеперечисленные элементы экипировки использовались обязательно и повсеместно. К примеру, согласно дошедшим до нас изображениям, легионеры могли быть и вовсе без доспеха. Маника и, в особенности, поножи не были широко распространены (последние свойственны более позднему вооружению легионеров начала 2-го века). То же касается и более простых элементов снаряжения, вроде браков и субармалиса.

Альтернативная Экипировка Легионеров

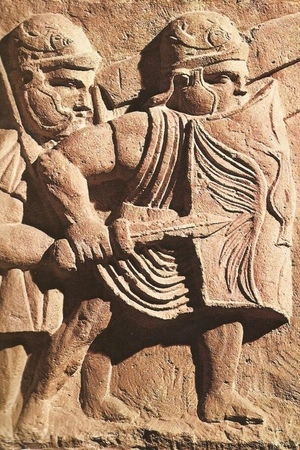

Помимо классической паноплии тяжеловооруженного пехотинца, параллельно существовал альтернативный комплекс экипировки, причем применялся он именно в легионах, а не где-то ещё. В отличии от классических легионеров, вооружение которых включало гладий, бочкообразный скутум и пилум, эти легионеры могли быть экипированы линзообразными щитами и/или даже копьями (возможно, на рельефах изображены ланцеи вместо пилумов).

По одной из версий, частично они могли изображаться с экипировкой из родных мест или с прошлых мест службы (это объяснило бы наличие экипировки, применяемой римскими воинами более позднего периода). Особенно важно отметить, что данная тенденция заметна еще с середины 1-го века нашей эры, задолго до широкого распространения подобной экипировки в легионах начала 3-го века.

Реконструкция

Следует внимательно выбрать себе временной период, так как экипировка с периода Республики до поздней Империи изменялась довольно значительно. Если же рассматривать наиболее типичные для античной реконструкции в России периоды (которых придерживается в том числе наш клуб), то существуют два наиболее распространённых образа: легионер второй половины 1-го века н.э. и первой половины 2-го века н.э.. Основные отличия их заключаются в шлеме, лорике (если используется сегментата — корбридж у легионера раннего периода, ньюстед — позднего) и суспензориях на цингулуме (в обмундировании легионера 2-го века они гораздо короче, а то и вовсе отсутствуют). Понож на левой ноге — атрибут легионера более позднего периода.

Также есть менее очевидные отличия в вооружении: у легионера 1-го века пугио должен быть второго типа, и третьего типа у легионера 2-го века н.э., а гладиус типа "Майнц" может использоваться только легионером 1-го века. Со второй четверти 2 века помимо гладия типа Помпей допустимо использовать гладий с рукоятью сарматского типа, а со 160-х годов н.э. - спаты типа Лавриак-Громовка. С конца 2-го века меч прочно перезжает на левый бок и носится на широкой перевязи с характерной бляхой, помимо привычного скутума легионер может применять выпуклый овальный щит, а шлема имперских типов от A до G сменяются имперскими шлемами типа H и Нидербиберами.

Начинать создание образа следует с наиболее простых вещей, входящих в минимальный комплект: туника, обувь (калиги/кальцеи), цингулум.

Схожие темы

Легион, Ауксилия, Пенула, Сагум, Фокале, Субармалис, Туника, Браки, Сублигакулум, Калиги, Кальцеи, Лорика сегментата, Лорика сквамата, Лорика хамата , Цингулум, Маника, Окреа, Пилум, Гладиус, спата, Пугио, Скутум, Фибула, Подшлемник, Носки

Литература

Вус О. В. Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III – V вв. н.э. // МАИАСК. – 2016. – Вып. 8. – С. 357–376.

Дандо-Коллинз Стивен. Легионы Рима. Полная история всех легионов Римской Империи / Пер. с англ. Н. Ю. Живловой. — М.: ЗАО

Елисеев М. Б. Римо-македонские войны. Легион против фаланги. — М.: Вече, 2016. — 416 с.: ил. — Серия «Всемирная история». — ISBN 978-5-4444-4926-4.

Зелинский Ф. Ф. Римская империя. — СПб.: Алетейя, 2000. — 496 стр. — ISBN 5-89329-071-2.

Кован Росс. Римские легионеры. 58 г. до н. э. — 69 г. н. э. / Пер. с англ. Н. А. Феногенова. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2005. — 72 с.: ил. — Серия «Элитные войска». — ISBN 5-17-027924-8.

Макнаб Крис. Римская армия. Величайшая военная машина в истории / Пер. с англ. В. Л. Силаевой. — М.: Эксмо, 2014. — 272 с.: ил. — Серия «Иллюстрированная история военного искусства». — ISBN 978-5-699-74397-1.

Маттезини Сильвано. Римские легионы. Все о самой мощной армии Древнего мира / Пер. с итал. И. Е. Андронова. — М.: Астрель, 2012. — 216 с.: ил. — ISBN 978-5-271-38826-2.

Маттезини Сильвано. Воины Рима. 1000 лет истории. Организация. Вооружение. Битвы / Пер. с итал. И. Е. Андронова. — М.: ООО «АСТ»; ОГИЗ, 2013. — 216 с.: ил. — ISBN 978-5-17-081614-9.

Галерея

Галерея

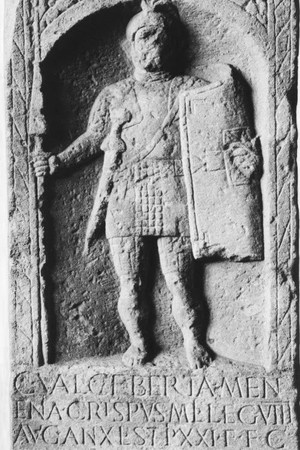

Барельеф пьедесталов колонн, украшавших двор перед комплексом зданий штаб-квартиры (преторий и принципия) цитадели др. римского г. Могонтиак (лат. Mogontiacum). "Земельный музей", г. Майнц, Германия. Вторая половина I в. н.э.

Барельеф пьедесталов колонн, украшавших двор перед комплексом зданий штаб-квартиры (преторий и принципия) цитадели др. римского г. Могонтиак (лат. Mogontiacum). "Земельный музей", г. Майнц, Германия. Вторая половина I в. н.э.  Барельеф пьедесталов колонн, украшавших двор перед комплексом зданий штаб-квартиры (преторий и принципия) цитадели др. римского г. Могонтиак (лат. Mogontiacum). "Земельный музей", г. Майнц, Германия. Вторая половина I в. н.э.

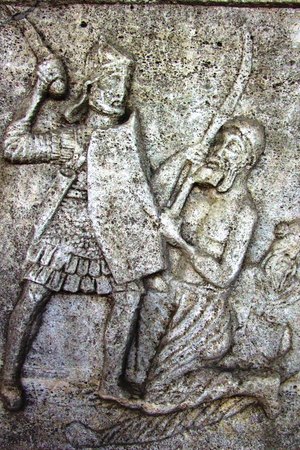

Барельеф пьедесталов колонн, украшавших двор перед комплексом зданий штаб-квартиры (преторий и принципия) цитадели др. римского г. Могонтиак (лат. Mogontiacum). "Земельный музей", г. Майнц, Германия. Вторая половина I в. н.э.  Легионеры в строю. Каменный барельеф из Гланума (Сен-Реми де Прованс-Ф). Галло-римский музей Фурвьер-Лион. 1-2 век н.э.

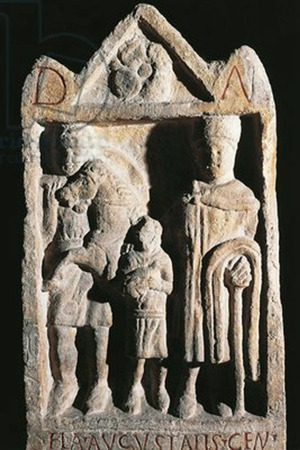

Легионеры в строю. Каменный барельеф из Гланума (Сен-Реми де Прованс-Ф). Галло-римский музей Фурвьер-Лион. 1-2 век н.э.